MYSTAGE

ABOUT MYSTAGE

MYSTAGEについて

首都圏で一番売れている

リノベマンションARISEの

売主直販サイトです

リノベマンションARISEの

売主直販サイトです

物件の仕入れから販売までを行う

売主会社だからできる手厚いサービスで、

お客様の住まい探しをサポートします。

売主会社だからできる手厚いサービスで、

お客様の住まい探しをサポートします。

どんな時も自分らしくいられる空間であること。

高品質な住まいづくりとアフターサービスで

末永く暮らしを守ること。

そして、環境や社会問題に対しても配慮すること。

アライズは住む人を第一に考えて生まれた、

時代の先を行くリノベマンションです。

高品質な住まいづくりとアフターサービスで

末永く暮らしを守ること。

そして、環境や社会問題に対しても配慮すること。

アライズは住む人を第一に考えて生まれた、

時代の先を行くリノベマンションです。

どんな時も自分らしくいられる空間であること。高品質な住まいづくりとアフターサービスで末永く暮らしを守ること。そして、環境や社会問題に対しても配慮すること。

アライズは住む人を第一に考えて生まれた、時代の先を行くリノベマンションです。

アライズは住む人を第一に考えて生まれた、時代の先を行くリノベマンションです。

ARISE CONCEPT

安心の保証

RELIABLE

業界最高水準の10年保証※をはじめとする、充実の保証で不安を払拭

※専有部の給排水管・ガス管

ユーザーファーストプランニングが心地良い住まいをつくる

快適な設計

COMFORTABLE

カスタムオーダー

CUSTOM ORDER

オプション工事で叶える、理想の“自分らしい”暮らし方

SEARCH

ARISEを探す

掲載物件はすべて仲介手数無料。理想の住まい探しをARISEコンサルタントがお手伝いします。

キーワードから探す

まとめて探す

新着物件

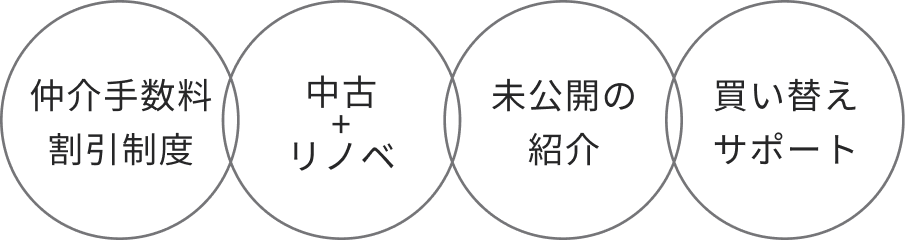

ABOUT US

エフステージのサービス

物件の仕入れから内装、販売までを手がける売主会社の私たちだからできる、住まい探しにとどまらないサービスで理想の暮らしをサポートします。

01

未公開物件の

ご紹介

02

ローン

相談

03

各種

メール通知

04

お気に入り

登録